Дукат

Tags: acanthite adularia albite andesite argillite basalt calcite carbonaceous chalcopyrite chlorite conglomerate diorite dyke fluorite gabbro galena granite granodiorite helvine jurassic lower cretaceous native silver paleogene rhodochrosite rhodonite rhyolite sphalerite stock triassic tuff upper cretaceous

Россия. Магаданская область.

History:

Месторождение Дукат открыто в 1967-68 годах в ходе проведения Омсукчанской экспедицией геолого-съемочных работ: Ивлевым Т.И. в 1967 г, в ходе выполнения ГСР-50 в бассейне ручьёв Каховка и Непонятный.

В 1969-1970 гг. на месторождении Бростовский В.Г. выполнил поисково-оценочные работы. С поверхности были изучены три рудные зоны – исследован вещественный состав руд, определены факторы структурного и литологического контроля, дана высокая прогнозная оценка месторождения. Результаты этих работ легли в основу проектов разведки Дукатского месторождения и подготовки его освоения.

Разведка Дукатского месторождения начата в 1971 г. силами Омсукчанской геологоразведочной экспедицией СВТГУ. Для ускорения разведки была создана Дукатская ГРЭ под руководством Стружкова Ф.Э. и главного геолога Наталенко В.Е., которая в 1972-1977 гг. разведала центральную часть рудного поля месторождения, изучила его геолого-структурные особенности, разработала и утвердила кондиции для подсчёта запасов серебра. В связи со значительными размерами рудного поля, разведка его велась в три очереди. В ГКЗ СССР утверждены:

в 1974 г. – запасы первой очереди;

в 1977 г. – запасы второй очереди.

В 1980 году введёна в эксплуатацию Омсукчанская золотоизвлекательная фабрика и началась разработка месторождения.

В 1987 г. – закончена разведка месторождения и утверждены запасы третьей очереди (Ливач А.Э., 2001).

В 1995 году работа Омсукчанской ЗИФ была остановлена (с 1980 по 1995 годы на месторождении было добыто примерно 2500 тонн серебра).

С 2002 года освоение месторождения ведет дочернее предприятие ОАО "Полиметалл" ЗАО "Серебро Магадана". За 12 лет (с 2002 по 2013 годы) компания добыла на месторождении около 5500 т серебра и порядка 12 т золота.

Добыча в 2010-2013 годах: серебра – 1941 т (2010 – 434, 2011 – 463, 2012 – 514, 1013 – 530), золота – 4,2 т (2010 – 1,2, 2011 – 1,0, 2012 – 0,9, 2013 – 1,1).

Запасы серебра на 01.01.2012 г. составляли: разведанные (категорий А+В+С1) – 7999,4 т, при среднем содержании серебра в рудах 654 г/т, предварительно оценённые (С2) – 1396,7 т. На 01.01.2012 г. по балансовым запасам Дукат являлся крупнейшим месторождением серебряных руд России. С 2003 по 2013 годы месторождение является лидером в стране по добыче серебра. Всего на месторождении с начала разработки по 2013 год добыто около 8000 т серебра.

Regional geology: Дукатский рудный район

Располагается в пределах Омсукчанского рифтогенного прогиба, представляющего собой отчетливо наложенную на складчатые осадочные образования орогенную межгорную впадину, заложенную в раннемеловое время вдоль субмередиональной зоны глубинных разломов. Структура выполнена мощной континентальной угленосной молассой, несогласно перекрытой последовательно сформировавшимися покровами андезитов и риолитов с завершающими субвулканическими фациями. Обрамление впадины сложено преимущественно триасовыми и юрскими отложениями геосинклинальных формаций. Широко развиты мелкие и крупные многофазные интрузивы гранитов, гранодиоритов, диоритов ранне-позднемелового возраста, а также позднемеловые дайки фельзитовых, невадитовых риолитов, риодацит-порфиров и палеогеновых базальтов. В региональном плане рудный район приурочен к блоку, ограниченному субширотными поперечными разломами, которые определяют распределение тектоно-магматических зон, депрессией, блоков основания впадины, интрузивно-купольных поднятий. Район отчетливо выражен отрицательным полем силы тяжести и положительными аномалиями магнитного поля.

Главным структурным элементом рудного поля является область пересечения Омсукчанского субмередионального и Буюндино-Гижигинского глубинных разломов и оперяющих их нарушений. Рудное поле отчетливо выражено аномалиями в геофизических полях: отрицательными силы тяжести, резко выраженными калия и тория, знакопеременными - магнитными; шлиховыми ореолами серебра, золота, первичными и вторичными ореолами свинца, цинка, меди, серебра, потоками рассеяния серебра, свинца, цинка, меди, золота. Центральная часть рудного поля представляет собой интрузивно-купольное поднятие, сложенное ультракалиевыми риолитами, игнимбритами и их туфами с горизонтами черных аргиллитов /аскольдинский комплекс/. По перефирии развиты угленосные отложения омсукчанской серии, несогласно перекрытые полого залегающими …

Local geology:

Дукатское месторождение локализовано в интрузивно купольном поднятии (площадь 35 кв.км.), ограниченном повсеместно разрывными нарушениями.

Важной особенностью месторождения является развитие предрудных инъекционных брекчий, среди которых по составу, текстуре и структуре выделяются мобилизиты и щебенчатые брекчии. Их форма весьма разнообразна, но преобладают сложные линейные образования: дайки, линзы, жилы, прожилки. Они контролируются разломами и трещинами. Инъекционные брекчии пространственно тесно ассоциируют с рудоносными гидротермальными образованиями и в этой связи являются важнейшим поисковым критерием. Рудоконтралирующие разломы расчленяют Дукатский купол на серию блоков, которые отличаются разной степенью рудоносности. По отношению к купольной структуре они имеют доэффузивное заложение, характеризуются значительной протяженностью и крупными сбросовыми амплитудами.

Рудовмещающие структуры /их общая протяженность, прослеженная подземными выработками, более 50 км/ разделяются на два класса - крутопадающие /60-90 град/ и пологопадающие. Доля последних составляет 18 проц от общего числа, и как правило, они являются отрывными трещинами крупноамплитудных сбросов. Рудовмещающие структуры по типу смещений в подавляющем большинстве представляют собой малоамплитудные /первые десятки метров/ сбросы, шарнирные сбросы и очень редко взбросы. Наиболее крупная амплитуда - 270 м установлена только в одном случае. По направлению их простирания наиболее характерны субмередиональные, северо-западные и комбинированые. Ведущую роль в локализации промышленного оруденения принадлежит субмередиональным крутопадающим разломам - 43,2 проц запасов серебра; в комбинированных пологозалегающих сосредоточенно 19,3 проц запасов серебра, на долю северо-западных крутопадающих приходится 17,2 проц. Во всех остальных типах - 20,3 проц запасов.

Системы рудоносных разломов различных типов, сопрягаясь друг с другом, составляют сложный структурный каркас месторождения. Выделяется четыре системы сочленения рудных тел:

1. Более поздние трещины причленяются к ранее заложившимся; обе системы крутопадающие.

2. Пологопадающие трещины между крутопадающими.

3. Пересечение без смещения крутопогружающихся навстречу друг другу и выполненых различными минеральными комплексами.

4. Кулисное сочленение близких по простиранию, разделенных крупными дорудными разрывами.

Deposit geology:

Рудные тела локализованы в дорудных метасоматитах преимущественно хлорит-гидрослюдисто-кварцевого состава. Размещение рудных тел определяется системами разрывных нарушений различного генезиса и возраста, особенностями разреза рудовмещающего комплекса и трещинной тектоники.

Морфология рудных тел отличается значительным разнообразием. Выделенно два типа - минерализованные зоны и жилы.

Минерализованные зоны представляют собой сложные образования, контролируемые наиболее крупными сбросами. Они представлены одной или несколькими стволовыми жилами брекчиевой текстуры, блоками минерализованных предрудных инъекционных брекчий, а также прожилково-вкрапленной минерализацией вмещающих пород. Границы рудных тел определяются зонами дорудной рассланцеватости /редко/ или по опробованию. Минерализованные зоны, выполняющие северо-западные пологозалегающие структуры, имеют более простое строение. Выделяются мощные /3-5 м/ стволовые жилы кварц-родонитового состава с прожилково-вкрапленной минерализацией вмещающих пород /1-3 м/.

Жилы приуроченны к тектоническим трещинам субмередионального и северо-восточного направления. Контакты резкие, извилистые, мощностью 1-2 м. Для всех рудных тел характерны пережимы, раздувы, расщепление по простиранию и падению, ветвление и увелечение мощности по восстанию; полосчатые, брекчиевые, фестончатые, массивные текстуры. Строение жильного выполнения чрезвычайно разнообразно.

В размещении минеральных ассоциаций установлены фациальная и стадийная зональность. Стадийная зональность заключается в приуроченности разновременных минеральных комплексов к различным рудолокализующим структурам. Образования кварц-сульфидной стадии приурочены к структурам северо-восточного простирания, кварц-хлорит-адуляровой стадии - субмередионального, кварц-родонитовой стадии - к северо-западным. Приведенная схема осложняется совмещением стадий. Фациальная минералогическая зональность рудных тел, обусловленная эволюцией гидротермальных растворов, проявлена в продуктах одной стадии минералообразования. Общими чертами для продуктивных стадий является повышение сульфидности руд с глубиной и появление в них альбита, кальцита, граната и магнетита. Полосы, сложенные различными минеральными ассоциациями, имеют субгоризонтальное положение или склоняются полого к северу, редко наблюдается концентрическая зональность. Минеральные ассоциации раннего золото-серебрянного этапа характерны для верхних горизонтов месторождения, поздних этапов - для нижних горизонтов.

В распределении оруденения наблюдается отчетливый литологический контроль. Наибольшее количество руды сосредоточено в нижних игнимбритах риолитов и афировых риолитах. Оруденение богатое и неравномерное. Резкая неоднородность строения и состава толщ, слагающих интрузивно-купольное поднятие, обусловили многоярусное экранирование золото-серебрянного оруденения. Геолого-структурная позиция рудных столбов, нередко превышающих в 15-20 раз средние содержания, определяется различными факторами: сочленением разнонаправленных рудовмещающих структур, участками пересечения с крупными рудоконтролирующими разломами, перегибами рудовмещающих разломов по простиранию и падению, узлами пересечения с зонами дорудной трещиноватости, выполнеными в пострудный этап дайками базальтов, экранированием горизонтами осадочных пород внутри рудовмещающего комплекса, толщей угленосных осадочных отложений омсукчанской серии, мощными раздувами стволовых жил, участками проявления многократного дорудного и синрудного брекчирования.

Пространственное совмещение разновременных минеральных ассоциаций в долгоживущих структурах - один из важнейших факторов формирования рудных столбов на месторождении. Дополнительными критериями продуктивной рудоносности являются фестончатая, полосчатая, колломорфно-полосчатая, ритмично-полосчатая и крустификационная текстуры.

Mineralization:

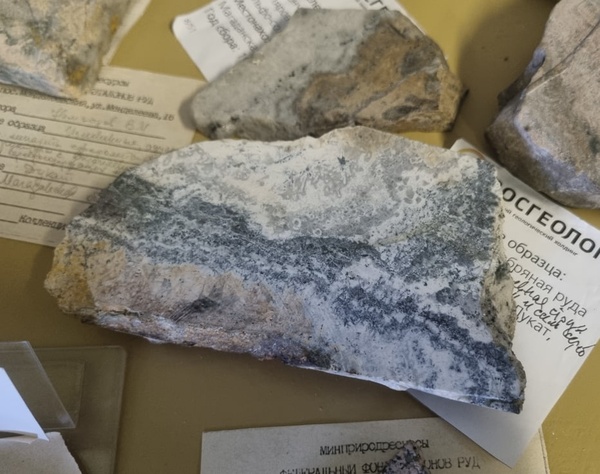

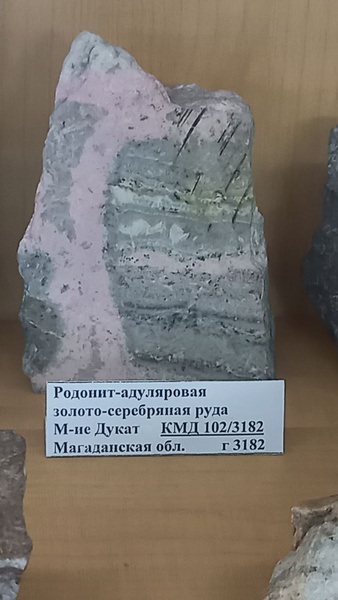

По вещественному составу, продуктивности и золото-серебряному отношению на месторождении выделяются три природных типа руд: кварц-сульфидный - 1%, кварц-хлорит-адуляровый - 50%, кварц-родонитовый - 49%. Золото-серебряное отношение в кварц-хлорит-адуляровых 1:340, в кварц-родонитовых - 1:550. Идентичность минералов - концентраторов серебра в различных типах руд, структур и текстур определяют единую технологическую схему обогащения.

В рудных телах месторождения установлено более 150 минералов, в том числе около 100 гипогенных. Основными жильными минералами являются кварц, адуляр, хлорит, родонит, родохрозит, менее распространены альбит, кальцит, флюорит. Список рудных минералов очень обширен и включает сульфиды свинца, цинка, меди, железа, серебра, сульфосоли серебра, сульфостаннаты, сульфовисмутиты, селениды, теллуриды, интерметаллиды, самородные элементы, оксиды железа и марганца. С сереброносными парагенезисами связано проявление бериллиевой минерализации в форме гельвина. К числу главных рудообразующих минералов относятся галенит и сфалерит, а среди минералов серебра преобладают его самородная форма и акантит. Остальные рудные минералы уступают названным по распространенности. Сереброносность свойственна многим рудным минералам, среди которых наиболее высокими концентрациями серебра отличаются галенит, пирит, сфалерит и халькопирит. Общая сульфидность руд составляет около 5-7%, что значительно выше, чем на других вулканогенных месторождениях Северо-Востока. Основными промышленно ценными компонентами в руде являются серебро и золото. В качестве попутных компонентов имеют практическое значение имеют также свинец и цинк, связанные с галенитом и сфалеритом.

Ore specimens:

Source:

-

Отчёт о геологическом доизучении в масштабе 1:200 000 площади листов P-56-XII и P-56-XVIII Сугойской серии за 1992-2000 гг. (Джагынская ГСП)

(31.12.2001, Магадан)

Authors: Ливач А.Э., Чуравцов А.П., Третьяков Н.И.